Che il sistema elettrico stia vivendo una profonda trasformazione è tema noto. Il nuovo paradigma delle reti elettriche, da reti unidirezionali a reti bidirezionali, ha avuto inizio ormai una ventina d’anni fa e ha coinciso con l’introduzione degli incentivi europei alla diffusione delle fonti di energia rinnovabili. Ma non solo. L’elettrificazione dei consumi, la mobilità elettrica e la digitalizzazione sono le sfide dei prossimi anni.

Per far fronte a questi impegni, dal punto di vista regolatorio e normativo, il passaggio dal vecchio modello al nuovo è stato accompagnato da un aggiornamento continuo dei metodi e delle regole, con l’obiettivo di semplificare i processi e mitigare gli effetti. Un delicato gioco di equilibrio fra le esigenze dei diversi stakeholder del sistema elettrico, in cui il sistema elettrico gioca un ruolo fondamentale.

Gli interventi regolatori

Come abbiamo accennato, l’incremento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ha più volte indotto l’ARERA – Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambienti e i Gestori di rete (TERNA e i DSO – Distribution System Operators) a valutare le azioni da introdurre per evitare situazioni critiche sulla rete elettrica come, ad esempio la saturazione e l’incremento del tasso di guasti. L’aumento della generazione distribuita (GD) non è l’unica fonte di preoccupazione per la sostenibilità del sistema elettrico. Infatti, oltre ai possibili effetti conseguenti alla diffusione della generazione distribuita, soprattutto da parte delle fonti rinnovabili aleatorie, il sistema elettrico è chiamato a rispondere alle criticità provocate dal cambiamento climatico, in grado di provocare disservizi a causa della vulnerabilità dei componenti elettrici o della situazione operativa del sistema elettrico stesso in caso di eventi estremi.

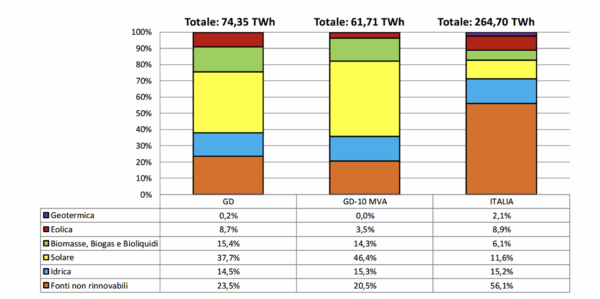

Il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita in Italia “con particolare riferimento alle implicazioni che il proprio sviluppo comporta in termini di diversificazione del mix energetico, di sviluppo sostenibile, di utilizzo delle fonti marginali e di impatto nella rete elettrica” è eseguito annualmente dall’ARERA dal 2006 (dati 2004). In ordine temporale, l’ultima relazione – riferita ai dati dell’anno 2023 – è stata pubblicata l’11 luglio scorso con la Relazione 8 luglio 2025, n. 320/I/eel.

Figura 1: Provvedimenti relativi al monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita.

Gli orientamenti dell’Autorità in materia di resilienza delle reti di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, in un contesto di eventi meteorologici che col passare del tempo diventano sempre più frequenti, intensi e vasti, invece, compaiono per la prima volta nel documento per la consultazione 645/2017/R/eel del 21 settembre 2017. Secondo quanto affermato dall’Autorità, “l’incremento della resilienza di un sistema viene investigato su due versanti complementari: da una parte è possibile aumentare la tenuta alle sollecitazioni elevando i limiti di progetto che individuano la capacità infrastrutturale di resistere a sollecitazioni estreme, e dall’altra si può intervenire sull’efficacia e tempestività di ripristino della fornitura”. L’obiettivo del documento è promuovere “l’incremento della resilienza dei sistemi di distribuzione e trasmissione dell’energia elettrica, sotto il profilo del migliore mix tra maggiore tenuta alle sollecitazioni e un ripristino più tempestivo ed efficace”.

Generazione distribuita

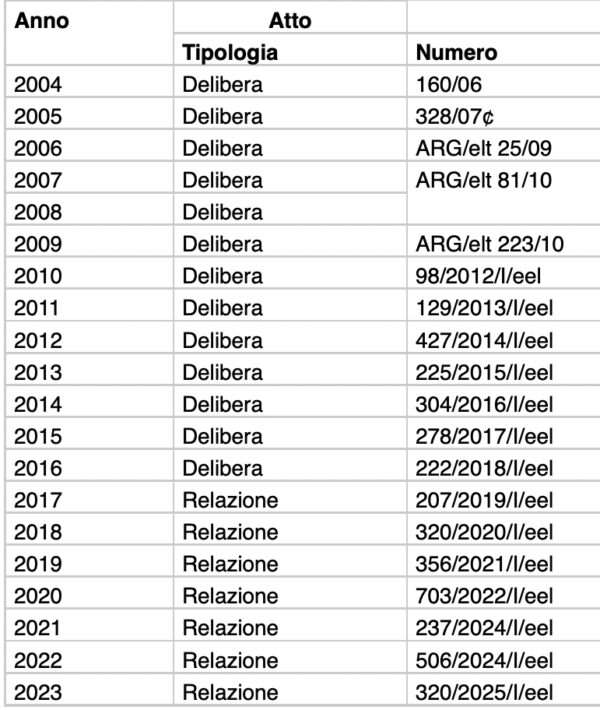

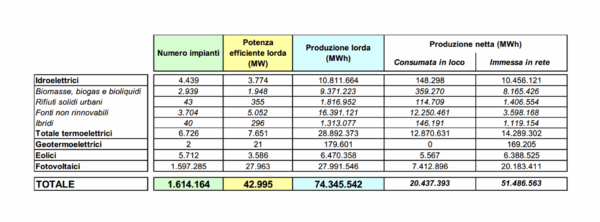

Proviamo ad analizzare il primo rischio potenziale per la stabilità della rete elettrica. Secondo quanto pubblicato nell’ultima relazione relativa al monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita in Italia, al 31 dicembre 2023 gli impianti di generazione connessi al sistema di distribuzione risultavano 1.614.164 con una potenza efficiente lorda di 42.995 MW, pari al 33,1% della potenza efficiente lorda del parco di generazione nazionale e a una produzione lorda di 74,3 TWh ovvero il 28,1% dalla produzione nazionale, con un incremento di 5,8 TWh rispetto al 31 dicembre 2022.

Fra le fonti rinnovabili, il maggior contributo è quello dei sistemi fotovoltaici. Il numero totale di questi impianti ammonta a circa 1,6 milioni (1.597.285 impianti), per una potenza efficiente lorda di quasi 28 GW e una produzione lorda di quasi 28.000 GWh/anno.

Figura 2: Dati relativi agli impianti di generazione diffusa.

Sul fronte della capacità della rete elettrica, il 30,7% dell’energia prodotta dagli impianti di produzione è stato ceduto al mercato, mentre il 38,5% è stato ritirato dal GSE. Di quest’ultima, il 21,8% è ritirato attraverso i regimi incentivanti con tariffa fissa omnicomprensiva e il restante 16,7% nell’ambito dei servizi di ritiro dedicato e dello scambio sul posto.

Gli impianti risultano connessi per il 97,6% sulla rete di distribuzione di bassa tensione e per il 2,4% sulla rete di media tensione. Dal punto di vista della potenza connessa e dell’energia immessa in rete, il 57,4% della potenza efficiente lorda risulta connesso alla rete di distribuzione di media tensione (energia immessa in rete pari al 66,3%), seguito dagli impianti connessi in bassa tensione (potenza efficiente lorda pari al 31,6% e immissione pari al 16,5%) e dagli impianti connessi alla rete di alta tensione (potenza efficiente lorda pari al 10,9% e immissione pari al 17,2%).

Figura 3: Produzione lorda per le diverse fonti.

Impatto sulle reti di distribuzione

Accanto all’attività di monitoraggio annuale introdotto con la Legge 239/04, articolo 1, comma 89, ARERA ha pubblicato anche un’analisi tecnico-economica delle modalità di gestione dell’energia nei contesti urbani ed industriali (allegato alla deliberazione ARG/elt 25/09) e gli studi relativi all’impatto della generazione diffusa sulle reti di distribuzione di media tensione (allegato alla deliberazione ARG/elt 25/09) e sulle reti di distribuzione di bassa tensione ((allegato alla deliberazione ARG/elt 223/10).

In particolare, l’analisi condotta nel mese di gennaio 2009 dal Politecnico di Milano – Dipartimento Energia, in collaborazione con CESI Ricerca sulle reti di distribuzione di media tensione aveva “l’obiettivo di quantificare la massima potenza di GD installabile nelle attuali reti elettriche di distribuzione MT italiane, nel rispetto dei principali vincoli tecnici vigenti (incremento della corrente di cortocircuito, variazioni lente e rapide di tensione, limite di transito a regime delle linee, oltre alla inversione del flusso di potenza in cabina primaria)”. La valutazione era effettuata su un campione di 318 reti valutando i vincoli sulla quantità massima di potenza installabile in ciascun nodo (variazioni rapide di tensione, variazioni lente di tensione, limiti di transito) e sulla quantità massima di potenza installabile a livello di singola rete e di linea (inversione di flusso sul trasformatore AT/MT e il limite massimo della corrente di cortocircuito). Il documento contempla anche una serie di interventi possibili per superare i vincoli sulla rete di media tensione.

La seconda indagine (novembre 2010) era relativa alle reti di distribuzione di bassa tensione ed eseguita su un campione di 500 Cabine Secondarie alimentate da un sottoinsieme delle 400 reti MT impiegate ai fini dello studio riportato in allegato alla Delibera ARG/elt 25/09. Lo scopo era calcolare “la quantità massima di GD installabile sul sistema di distribuzione in BT” nel rispetto dei vincoli relativi a:

- Variazioni lente di tensione;

- Portata a regime delle linee BT;

- Variazioni rapide di tensione.

A tal fine “la GD viene simulata installando sulla rete un solo generatore per volta, di potenza crescente fino ad un limite massimo predefinito; tale generatore è posizionato, progressivamente, a partire dalla sbarra BT di Cabina Secondaria, su tutti i nodi di tutte le linee sottese”.

Successivamente è stata valutata la massima potenza installabile per ciascuna rete o linea, “simulando la presenza di un generatore equivalente collegato direttamente alla sbarra BT di Cabina Secondaria”, nel rispetto dei vincoli di:

- Incremento della corrente di cortocircuito;

- Scatto intempestivo delle protezioni della linea sana per effetto della GD.

Analogamente allo studio sulla rete di distribuzione di media tensione, anche in questo studio sulle reti di distribuzione di bassa tensione compaiono una serie di interventi da attuare, in accordo ai diversi limiti tecnici. Fra questi, l’indicazione di una “progressiva evoluzione delle reti, nella direzione di una gestione attiva. In particolare, l’introduzione di soluzioni legate all’ICT rende possibile un reale e significativo aumento del contributo di GD mantenendo alto il livello di sicurezza e affidabilità dell’intero sistema, nonché di qualità del servizio reso all’utenza”.

Pertanto, come termina il secondo rapporto “in generale, l’evoluzione delle reti MT verso la prospettiva delle smart grid è un prerequisito per la possibile gestione attiva delle reti BT”.

Questi studi – come indicato nella Delibera 98/2012/I/eel – “sono stati propedeutici alle analisi condotte dall’Autorità finalizzate all’adozione degli interventi necessari per favorire la diffusione della GD”. In particolare, l’Autorità si è mossa su due fronti:

- Promuovere la diffusione delle smart grid installando “apparecchiature innovative in cabina primaria e presso gli utenti attivi, che consentano agli utenti stessi di comunicare con le imprese distributrici e di rispondere in tempo reale ai segnali che queste inviano”

- Definendo “un nuovo quadro regolatorio che consenta la partecipazione attiva, da parte dei produttori, al mercato elettrico”.

Resilienza

Il secondo aspetto da considerare è quello relativo ai cambiamenti climatici ed effetti sulla rete ovvero la resilienza del sistema elettrico. Come accennavamo, la necessità di incrementare la resilienza del sistema elettrico ovvero “la capacità del sistema e dei suoi componenti di assorbire e resistere a sollecitazioni che hanno superato i limiti di tenuta del sistema stesso e di riportarsi nello stato di funzionamento normale in modo rapido ed efficiente” è conseguente all’aumento dei fenomeni meteorologici estremi prodotti dal cambiamento climatico in atto a causa delle continue emissioni dei gas serra.

“La crescente intensità degli eventi metereologici severi strettamente connessa al cambiamento climatico” – continua la pagina web di TERNA – “genera infatti, a cascata, una più alta probabilità di danni significativi per le infrastrutture del paese, comprese quelle di trasmissione elettrica”.

Con il documento per la consultazione 645/2017/R/eel l’ARERA ha presentato i suoi orientamenti per la resilienza delle reti di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica. Come abbiamo visto, secondo quanto indicato al punto 1.5, “l’incremento della resilienza di un sistema deve essere investigato su due versanti: da una parte è possibile aumentare la tenuta alle sollecitazioni elevando i limiti di progetto che individuano la capacità infrastrutturale di resistere a sollecitazioni estreme, e dall’altra si può intervenire sulla efficacia e tempestività i ripristino, ovvero sulla capacità gestionale del sistema di riportarsi in uno stato di funzionamento accettabile, anche con interventi provvisori”.

Sono quelli che la nona monografia “Resilienza del sistema elettrico” di RSE – Ricerca sul Sistema Energetico chiama approcci passivi (migliorare la capacità dell’infrastruttura di non subire guasti a fronte delle minacce, prevenendo e minimizzando l’impatto) e approcci attivi (minimizzare i disservizi, migliorando la capacità di assorbimento del sistema, e la rapidità di recupero).

Aumentare la resilienza delle reti elettriche significa anche migliorare la qualità del servizio in quanto “è plausibile che gli interventi di incremento della resilienza producano, anche se in misura limitata, effetti benefici anche sugli indicatori di numero e durata delle interruzioni oggetto della regolazione premi penalità dai quali, come noto, vengono depurati gli effetti delle interruzioni attribuite a cause di forza maggiore”.

In particolare, il Titolo 10 dell’Allegato A alla Delibera 23 dicembre 2019, n. 566/2019/R/eel introduce l’obbligo di predisporre “un piano, con orizzonte almeno triennale, finalizzato all’incremento della resilienza del sistema di distribuzione dell’energia elettrica (Piano resilienza)”.

Dal 1° gennaio 2024 si applicano le disposizioni contenute nell’Allegato A alla Delibera 27 dicembre 2023, n. 617/2023/R/eel “Approvazione delle regolazioni output-based e della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica, a valere dal 1 gennaio 2024”, mentre alla rete di trasmissione si applica la regolazione output-based del servizio di trasmissione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027 (Allegato A alla Delibera 27 febbraio 2024, n. 55/2024/R/eel).

Qualità del servizio elettrico

Prima di proseguire, allora, proviamo a dare uno sguardo ai dati relativi alla qualità del servizio elettrico, termometro anche dello stato di salute delle reti nel nostro paese.

Come ricorda la Relazione Annuale 2024 dell’ARERA sullo Stato dei Servizi, “uno dei principali indicatori per l’integrazione dei mercati elettrici e il supporto alla transizione energetica, in presenza della crescente integrazione di fonti energetiche rinnovabili, è la capacità di interconnessione con l’estero e la capacità di trasporto tra le zone interne della rete rilevante (dette anche “zone di mercato”)”. Il meccanismo incentivante introdotto dall’ARERA e avviato nel 2019 (regolazione output-based del servizio di trasmissione dell’energia elettrica) ha permesso di “incrementare la capacità di trasporto tra le zone di mercato attraverso la risoluzione mirata dei limiti di portata che fungono da “collo di bottiglia” e […] il potenziamento del Sistema di Difesa”.

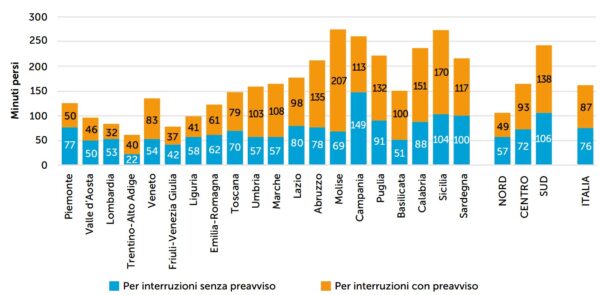

Nelle reti di distribuzione, secondo i dati pubblicati sulla stessa relazione a proposito di interruzioni con e senza preavviso, “la durata media per utente in bassa tensione in Italia si attesta a 163 minuti (185 minuti nel 2023): 107 minuti al Nord (115 minuti nel 2023), 165 minuti al Centro (174 minuti nel 2023) e 244 minuti al Sud (291 minuti nel 2023)”.

Figura 4: Durata delle interruzioni con e senza preavviso lunghe per utente in bassa tensione nel 2024 (Fonte: ARERA – Relazione Annuale sullo Stato dei Servizi, 2024).

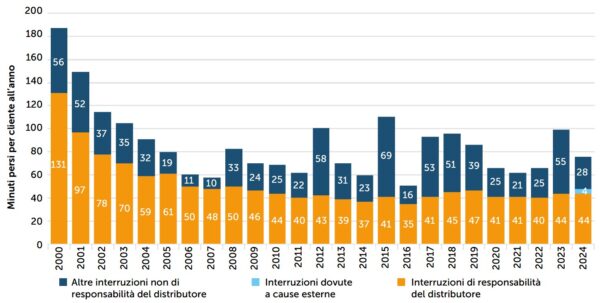

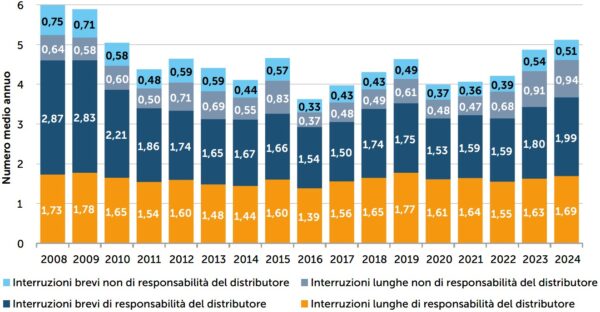

I dati evidenziano un miglioramento della durata media delle interruzioni senza preavviso e “un lieve peggioramento per il numero medio delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi per utente in bassa tensione”. Il miglioramento della durata media delle interruzioni è “in parte associato al minor impatto di eventi meteorologici estremi (alluvioni, tempeste di vento e ondate di calore)”. Le ondate di calore, ad esempio, sono responsabili dei danneggiamenti di alcuni componenti, come i giunti e i terminali dei cavi e, quindi, di interruzioni che si verificano sia sulle rete di distribuzione primaria di media tensione sia sulle reti di bassa tensione.

Figura 5: Durata delle interruzioni senza preavviso lunghe per utente in bassa tensione

Figura 6: Numero di interruzioni senza preavviso lunghe e brevi per utente in bassa tensione1 (Fonte: ARERA – Relazione Annuale sullo Stato dei Servizi, 2024).

Oltre ai disagi alla clientela, le interruzioni hanno un forte impatto anche a livello economico. Lo scorso anno, gli indennizzi automatici erogati dai DSO hanno determinato l’erogazione di “poco più di 42 milioni di euro a circa 710.000 utenti in bassa tensione (in media circa 59 € per utente) e poco più di 3 milioni di euro a circa 2.800 utenti in media tensione (in media circa 1.100 € per utente)” a fronte del superamento degli standard.

Come intervenire

L’abbiamo già detto: una delle sfide che dovranno affrontare i gestori delle reti elettriche per favorire la penetrazione delle fonti rinnovabili e garantire la transizione energetica è aumentare la resilienza delle reti. Non solo attraverso nuovi interventi e il potenziamento delle infrastrutture esistenti, digitalizzando e automatizzando la rete, ma anche rafforzando la resilienza ai cambiamenti climatici e agli eventi meteorologici estremi sempre più frequenti: ondate di calore, inondazioni, uragani.

Si tratta di un tema affrontato di recente da Eurelectric, l’associazione di settore che rappresenta gli interessi comuni dell’industria elettrica a livello europeo, nel position paper “Strengthening climate resilience – Strategies for enhancing DSO resilience against climate change” pubblicato lo scorso mese di luglio. Il rapporto esamina il problema definendo le azioni che devono essere fatte dai DSO per incrementare la resilienza delle reti dagli effetti dei cambiamenti climatici. Queste possono essere riassunte in:

- Mappare l’esposizione e i rischi per le infrastrutture di rete associati ai cambiamenti climatici;

- Rafforzare la resilienza della rete di linee aeree, cavi e altre infrastrutture (cabine, quadri, ecc.);

- Adottare misure efficaci e tempestive in caso di emergenza, al fine di ripristinare il collegamento della clientela alla rete elettrica nel minor tempo possibile.

Inoltre, il documento contiene raccomandazioni politiche che dovrebbero essere inserite nel Piano di adattamento ai cambiamenti climatici (PNEC) da parte della Commissione europea, al fine di aumentare la resilienza della rete. Queste raccomandazioni riguardano:

- L’incremento delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici;

- Misure di adattamento ai cambiamenti climatici per le infrastrutture critiche;

- La necessità di introdurre nei PNEC nazionali una dimensione di resilienza fisica della rete elettrica;

- Includere le azioni intraprese per l’adattamento ai cambiamenti climatici nelle gare di appalto;

- Demandare la responsabilità dell’adattamento climatico delle infrastrutture elettriche alle Autorità di regolazione nazionali;

- Includere gli investimenti in resilienza nei piani di sviluppo delle reti di distribuzione.

Elettrificazione dei consumi, mobilità elettrica e data center

Se da un lato le fonti rinnovabili e il cambiamento climatico sembrano aver messo sotto attacco la rete elettrica, è innegabile che queste non sono le uniche sfide che gli operatori dovranno affrontare. Lo abbiamo più volte detto: nuovi input arriveranno dall’elettrificazione dei consumi, dalla crescita della mobilità elettrica e delle infrastrutture ad esse connesse, dall’intelligenza artificiale.

Se l’elettrificazione dei consumi e la mobilità elettrica sono strettamente collegate alla politiche introdotte per affrontare la crisi climatica (resilienza), l’adozione di applicazioni di IA è sempre maggiore. Basti pensare che secondo quanto riportato nel rapporto IEA “Energy and AI” (aprile 2025), la domanda di elettricità legata allo sviluppo e alla diffusione dell’intelligenza artificiale e, quindi, ai consumi dei Data-Center raddoppierà entro il 2030, arrivando a circa 945 TWh.

Non si tratta, quindi, di cercare il “responsabile”, ma occorre tenere conto che le reti elettriche sono infrastrutture essenziali e costituiscono la spina dorsale dei moderni sistemi energetici perché forniscono energia a tutti i settori, dalle abitazioni alle aziende, dalle industrie ai servizi, alla mobilità, consentendo l’immissione di energia da parte dei produttori e l’autoconsumo diffuso.

Occorre tenere conto, come continua il rapporto IEA, che le reti elettriche stanno evolvendo rapidamente in reti complesse e digitalizzate in grado di accogliere in modo sicuro la produzione di energia dalle fonti rinnovabili (aleatorie e distribuite).

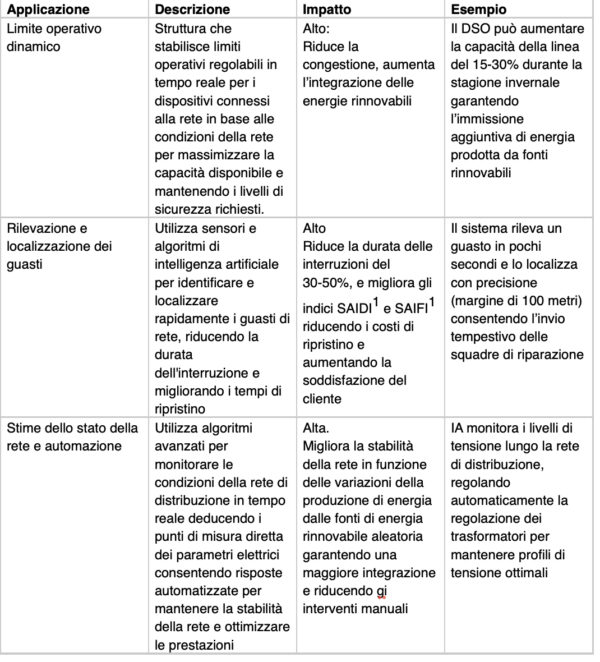

Inoltre, poiché le interruzioni del servizio hanno un impatto sempre maggiore, è necessario migliorare la resilienza delle reti contro eventi meteorologici estremi, efficienza e prestazioni contro le interruzioni. Questo è possibile digitalizzando le reti, introducendo la manutenzione predittiva mediante IA, sostituendo le infrastrutture obsolete con nuovi componenti (trasformatori, sostegni, condutture, protezioni), ricorrendo a tecnologie, come ad esempio gli inverter Grid Forming per l’integrazione delle energie rinnovabili nelle reti pubbliche esistenti. Insomma Smart grid, reti del futuro alimentate da dati e modelli di rete integrati, intelligenti, efficienti, resilienti, flessibili e sostenibili, pianificate, progettate e gestite per supportare l’incremento della produzione da fonti rinnovabili, le microgrid locali (tipiche dei prosumer condivisi o collettivi), l’autoconsumo diffuso e le comunità energetiche, la mobilità elettrica, i consumi per IA e le infrastrutture di ricarica (bidirezionali) dei veicoli elettrici.

1 SAIDI (System average interruption duration index): durata cumulata annua di interruzione per utente della rete,

2 SAIFI (System average interruption frequency index): numero medio di interruzioni lunghe (durata maggiore di 3 minuti) per utente della rete.

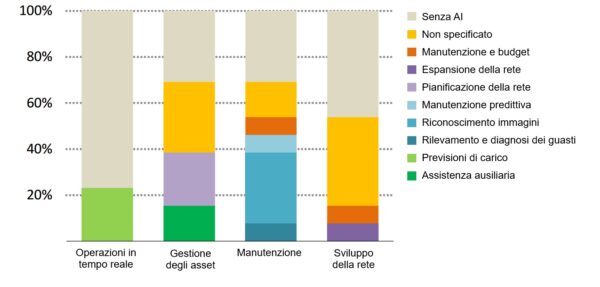

Figura 8: Alcune applicazioni dell’AI nelle reti elettriche. (Fonte: IEA – Energy and AI]

Figura 9: Applicazioni AI nelle reti per categoria, 2024. (Fonte: IEA – Energy and AI]

Uno sguardo alle norme

Come conciliare tutto questo? Abbiamo accennato alla fervente attività regolatoria e di ricerca. Non possiamo dimenticare il lavoro a livello normativo. Per questo, prima di terminare, vorrei presentare uno spaccato delle principali norme tecniche che si applicano alle reti pubbliche. Gli standard che si applicano alle reti di distribuzione, infatti, comprendono prescrizioni sia per l’esercizio della rete sia per la gestione delle emergenze, per la progettazione e per la manutenzione. Le norme trovano applicazione nelle specifiche tecniche emanate dai DSO per la gestione delle reti di loro competenza e comprendono:

- Norma CEI EN 50160 “Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell’energia elettrica”;

- Norma CEI EN 50110-1 “Esercizio degli impianti elettrici – Parte 1: Prescrizioni generali”;

- Norma CEI EN 50110-2 “Esercizio degli impianti elettrici – Parte 2: Allegati nazionali”;

- Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”;

- Norma CEI 0-16 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”;

- Norma CEI 0-21 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”;

- Norma CEI EN IEC 61936-1 “Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a. e 1,5 kV in c.c. – Parte 1: Corrente alternata”;

- Norma CEI EN IEC 61936-2 “Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a. e 1,5 kV in c.c. – Parte 2: Corrente continua”;

- Norma CEI EN 50522 “Impianti di terra per impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a.”;

- Norma CEI EN 50341-1 “Linee elettriche aeree con tensione superiore a 1kV in corrente alternata. Parte 1: Prescrizioni generali – Specifiche comuni”;

- Norma CEI EN 50341-2-13 “Linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 kV in c.a. Parte 2-13: Aspetti Normativi Nazionali (NNA) per l’Italia (basati sulla EN 50341-1:2012)”

- Norma CEI EN 50341-3 “Linee elettriche aeree a tensione alternata maggiore di 45 kV. Parte 3: Raccolta degli Aspetti Normativi Nazionali”;

- Norma CEI 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica. Linee in cavo”;

- Guida CEI 0-17 “Linee guida per la predisposizione dei piani di emergenza dei distributori di energia elettrica”;

- Norma CEI TS 64-64 “Impianti elettrici nelle reti di distribuzione di energia elettrica in bassa tensione”;

- Guida CEI 64-61 “Linee guida per l’ammodernamento delle colonne montanti dei condomini e indicazioni per la messa in opera degli impianti di servizi aggiuntivi”.

Oltre alle norme tecniche, ricordiamolo, alle reti elettriche si applicano le disposizioni emanate dall’ARERA – Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente.

Autore: Antonello Greco